-

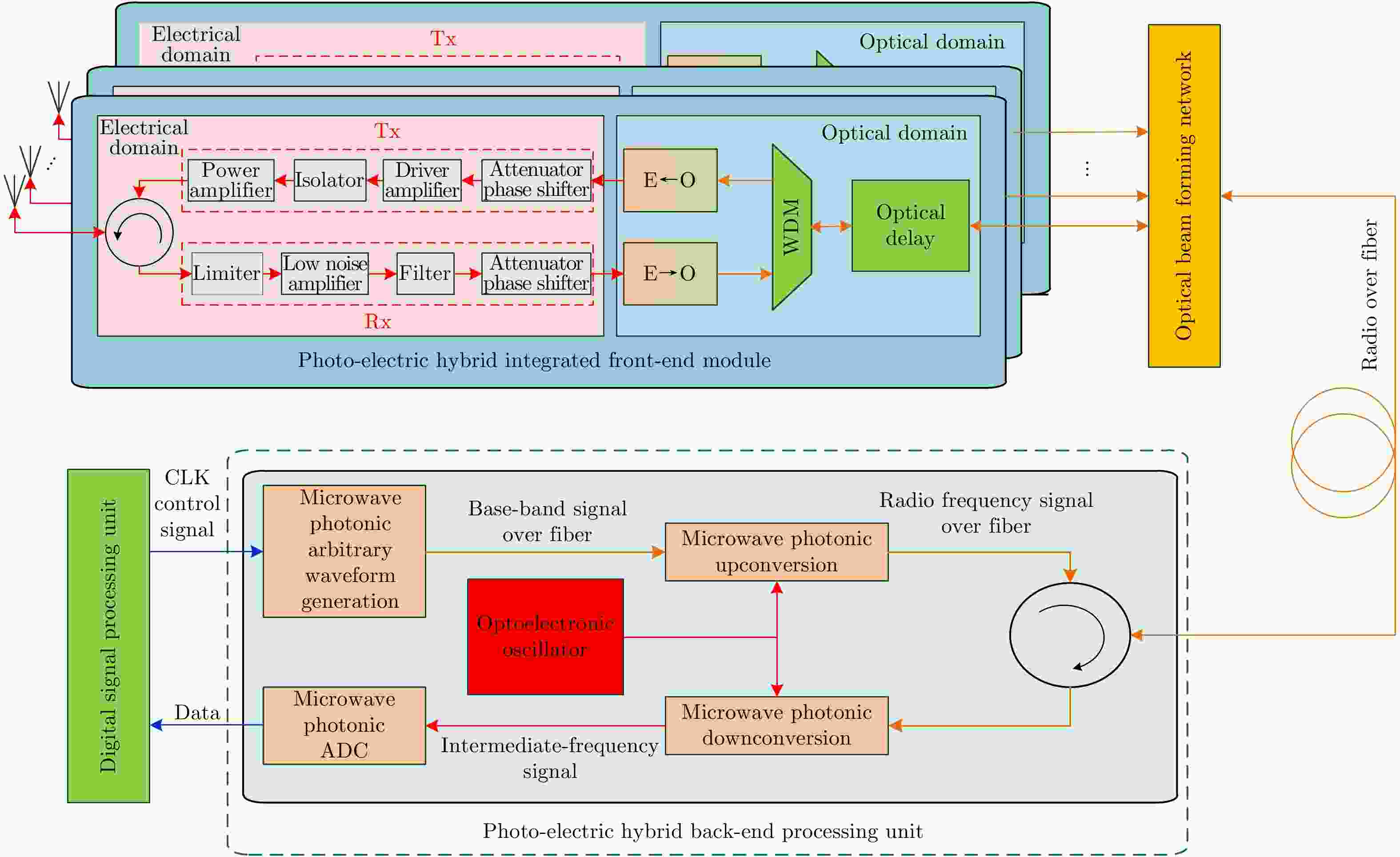

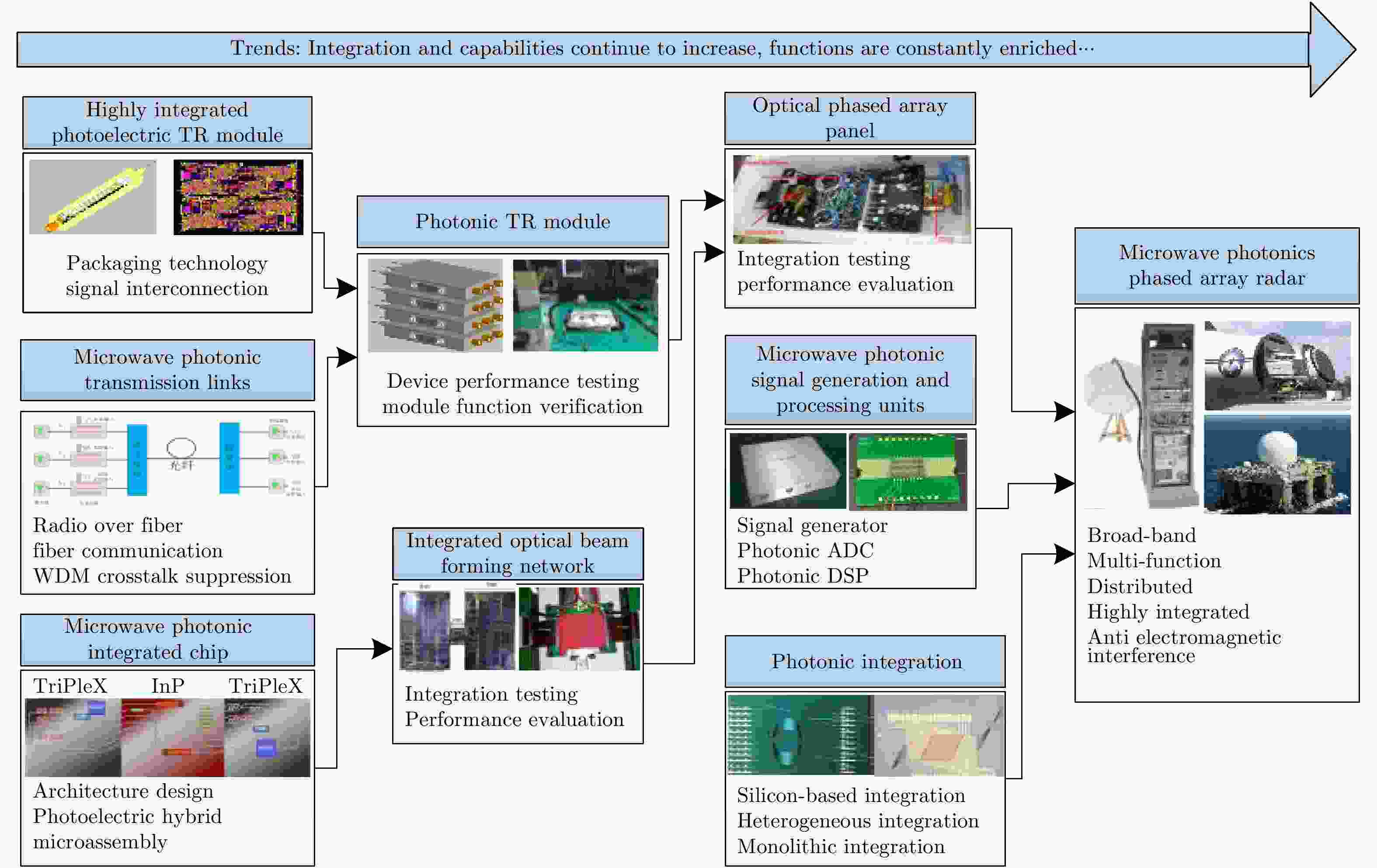

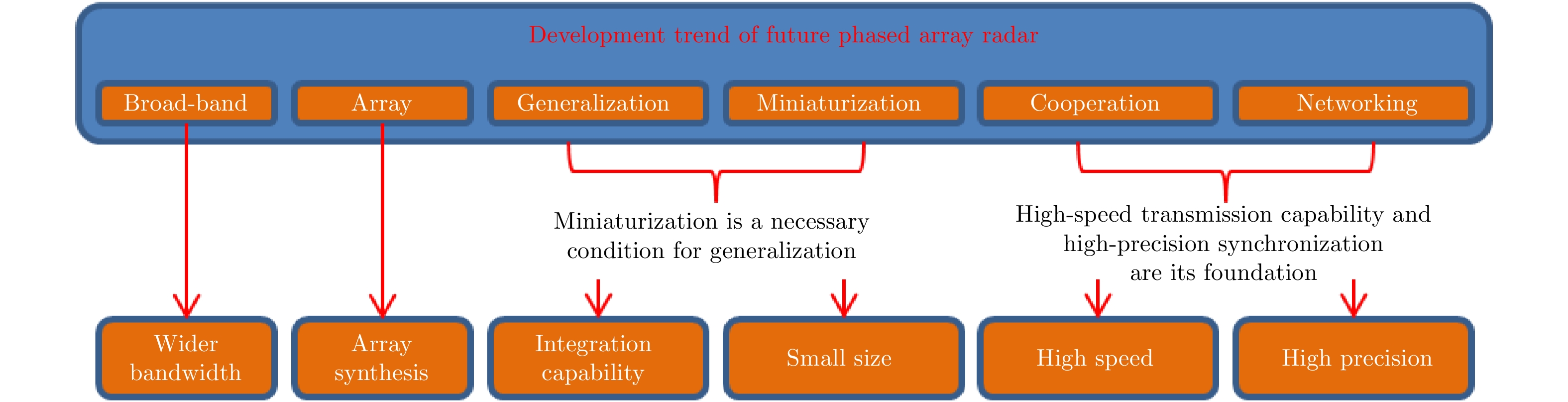

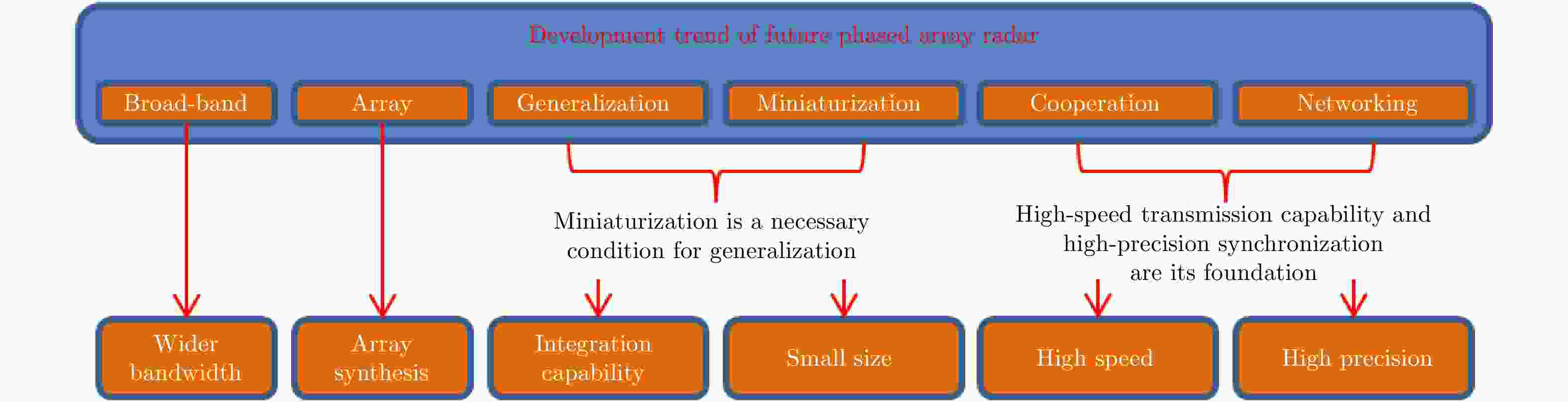

摘要: 该文探讨了相控阵雷达的发展需求,提出了基于微波光子技术的新型相控阵的架构形式和技术路线。针对其工程实现,凝练了当前所面临的主要科学问题和重大技术挑战,并对未来的研究工作和该领域的发展进行了展望。Abstract: In this paper, the development requirements and challenges of phased array radar design are discussed. A new architecture of phased array radar based on microwave photonic technology is proposed, and its technical advantages are explained. Aiming for applications in engineering practice, the main scientific problems and major technical challenges currently faced are concisely presented from the aspects of their core components, basic transmission links, various processing units, and overall systems. The road map of follow-up research work is given and the future development in this field is finally prospected.

-

Key words:

- Microwave photonics /

- Phased array radar

-

表 1 大动态范围微波光子链路实现手段的优缺点比较

Table 1. Comparisons of merits and drawbacks of ways of realizing large dynamic range ROF links

关键技术 优点 缺点 低偏置技术 结构简单 偏置点的漂移会造成补偿技术的失效甚至损伤 前馈失真补偿技术 稳定性好 结构非常复杂;需要精确的延时匹配 预失真电路设计 系统结构简单,成本低 工作带宽窄 DSP后失真补偿 降低系统硬件复杂度 需准确获知系统的传递函数模型;

带宽受ADC的带宽限制基于并行MZM的

IMD3抑制技术可结合低偏置的优势,最大限度

提高SFDR需求精确的延时匹配;需要准确的

光电功率分配 -

[1] 弗·伊·斯里普琴科, 张铁华, 译. 第六代战争[M]. 北京: 新华出版社, 2004: 1–395.Slipchenko B N. The Sixth Generation of Wat[M]. Beijing: Xinhua Publishing House, 2004: 1–395. [2] CAPMANY J and NOVAK D. Microwave photonics combines two worlds[J]. Nature Photonics, 2007, 1(6): 319–330. doi: 10.1038/nphoton.2007.89 [3] YAO Jianping. Microwave photonics[J]. Journal of Lightwave Technology, 2009, 27(3): 314–335. doi: 10.1109/JLT.2008.2009551 [4] MCKINNEY J D. Photonics illuminates the future of radar[J]. Nature, 2014, 507(7492): 310–312. doi: 10.1038/507310a [5] GHELFI P, LAGHEZZA F, SCOTTI F, et al. A fully photonics-based coherent radar system[J]. Nature, 2014, 507(7492): 341–345. doi: 10.1038/nature13078 [6] LI Ruoming, LI Wangzhe, DING Manlai, et al. Demonstration of a microwave photonic synthetic aperture radar based on photonic-assisted signal generation and stretch processing[J]. Optics Express, 2017, 25(13): 14334–14340. doi: 10.1364/OE.25.014334 [7] ZHANG Fangzheng, GUO Qingshui, WANG Ziqian, et al. Photonics-based broadband radar for high-resolution and real-time inverse synthetic aperture imaging[J]. Optics Express, 2017, 25(14): 16274–16281. doi: 10.1364/OE.25.016274 [8] PORCINO D and HIRT W. Ultra-wideband radio technology: Potential and challenges ahead[J]. IEEE Communications Magazine, 2003, 41(7): 66–74. doi: 10.1109/MCOM.2003.1215641 [9] 吴曼青. 数字阵列雷达及其进展[J]. 中国电子科学研究院学报, 2006, 1(1): 11–16. doi: 10.3969/j.issn.1673-5692.2006.01.005WU Manqing. The development of digital array radar[J]. Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, 2006, 1(1): 11–16. doi: 10.3969/j.issn.1673-5692.2006.01.005 [10] 胡先志. 光器件及其应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2010: 56–58.HU Xianzhi. Optical Devices with Applications[M]. Beijing, Publishing House of Electronics Industry, 2010: 56–58. [11] RIDGWAY R W, CONWAY J A, and DOHRMAN C L. Microwave photonics: Recent programs at DARPA[C]. 2013 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, Alexandria, VA, USA, 2013: 286–289. doi: 10.1109/MWP.2013.6724077. [12] LI Yifei and HERCZFELD P. Coherent PM optical link employing ACP-PPLL[J]. Journal of Lightwave Technology, 2009, 27(9): 1086–1094. doi: 10.1109/JLT.2008.929415 [13] 方立军, 李佩, 马骏, 等. 基于微波光电技术的未来数字阵列构想[J]. 雷达科学与技术, 2013, 11(6): 583–586. doi: 10.3969/j.issn.1672-2337.2013.06.004FANG Lijun, LI Pei, MA Jun, et al. An idea for future digital array radar based on microwave optoelectronics[J]. Radar Science and Technology, 2013, 11(6): 583–586. doi: 10.3969/j.issn.1672-2337.2013.06.004 [14] SCHIPPERS H, VERPOORTE J, JORNA P, et al. Broadband optical beam forming for airborne phased array antenna[C]. 2009 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, USA, 2009: 1–19. doi: 10.1109/AERO.2009.4839363. [15] TAVIK G C, HILTERBRICK C L, EVINS J B, et al. The advanced multifunction RF concept[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2005, 53(3): 1009–1020. doi: 10.1109/TMTT.2005.843485 [16] YI Lilin, HU Weisheng, HE Hao, et al. A polarization-independent ultra-fast 2×2 multicast-capable optical switch[C]. 2008 International Conference on Photonics in Switching, Sapporo, Japan, 2008: 1–2. doi: 10.1109/PS.2008.4804162. [17] YAO X S and MALEKI L. Optoelectronic microwave oscillator[J]. Journal of the Optical Society of America B, 1996, 13(8): 1725–1735. doi: 10.1364/JOSAB.13.001725 [18] OEwaves corporation[EB/OL]. http://www.oewaves.com. [19] 陈吉新, 周涛. 光电振荡器的相位噪声特性[J]. 红外与激光工程, 2008, 37(5): 863–865, 893. doi: 10.3969/j.issn.1007-2276.2008.05.027CHEN Jixin and ZHOU Tao. Characteristic of phase noise of optoelectronic oscillator[J]. Infrared and Laser Engineering, 2008, 37(5): 863–865, 893. doi: 10.3969/j.issn.1007-2276.2008.05.027 [20] PSYCHOGIOU D, GÓMEZ-GARCÍA R, and PEROULIS D. Recent advances in reconfigurable microwave filter design[C]. 2016 IEEE 17th Annual Wireless and Microwave Technology Conference, Clearwater, FL, USA, 2016: 1–6. [21] CAPMANY J, ORTEGA B, and PASTOR D. A tutorial on microwave photonic filters[J]. Journal of Lightwave Technology, 2006, 24(1): 201–229. doi: 10.1109/JLT.2005.860478 [22] 吕强, 孙亨利, 张安旭, 等. 基于微波光子的灵活有效载荷系统研究[J]. 无线电工程, 2016, 46(9): 10–14. doi: 10.3969/j.issn.1003-3106.2016.09.03LV Qiang, SUN Hengli, ZHANG Anxu, et al. Microwave photonic technologies for flexible satellite payloads[J]. Radio Engineering, 2016, 46(9): 10–14. doi: 10.3969/j.issn.1003-3106.2016.09.03 [23] LI Pengxiao, SHI Ran, CHEN Minghua, et al. Downconversion and linearization of X- and K-band analog photonic links using digital post-compensation[C]. 2013 Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference, Anaheim, USA, 2013: 1–3. doi: 10.1364/NFOEC.2013.JW2A.59. [24] WALDEN R H. Analog-to-digital converter survey and analysis[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communication, 1999, 17(4): 539–550. doi: 10.1109/49.761034 [25] WALDEN R H. Analog-to-digital Conversion in the Early Twenty-first Century[M]. WAH B W. Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2008. [26] VALLEY G C. Photonic analog-to-digital converters[J]. Optics Express, 2007, 15(5): 1955–1982. doi: 10.1364/OE.15.001955 [27] GOPALAKRISHNAN G K, BURNS W K, and BULMER C H. Microwave-optical mixing in LiNbO3 modulators[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1993, 41(12): 2383–2391. doi: 10.1109/22.260732 [28] CHAN E H W and MINASIAN R A. Microwave photonic downconverter with high conversion efficiency[J]. Journal of Lightwave Technology, 2012, 30(23): 3580–3585. doi: 10.1109/JLT.2012.2223197 [29] 赵建宜. WDM-PON用单片集成光源芯片的理论与实验研究[D]. [博士论文], 华中科技大学, 2014.ZHAO Jianyi. Theory and experimental study on monolithic integrated optoelectronic source devices for WDM-PON application[D]. [Ph.D. dissertation], Huazhong University of Science and Technology, 2014. [30] 李向华. 大动态范围微波光子链路的研究[D]. [博士论文], 东南大学, 2015.LI Xianghua. Research on the high dynamic range microwave photonic links[D]. [Ph.D. dissertation], Southeast University, 2015. [31] 王翌. 可调谐微波光子滤波器的研究[D]. [博士论文], 浙江大学, 2014.WANG Yi. Research on tunable microwave photonic filters[D]. [Ph.D. dissertation], Zhejiang University, 2014. [32] CZUBA K, EINTS F, FELBER M, et al. First generation of optical fiber phase reference distribution system for TESLA[R]. TESLA Report 2005-08, 2005: 6-8. [33] ZHANG Weifeng and YAO Jianping. Silicon-based integrated microwave photonics[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2016, 52(1): 0600412. doi: 10.1109/JQE.2015.2501639 -

作者中心

作者中心 专家审稿

专家审稿 责编办公

责编办公 编辑办公

编辑办公

下载:

下载: