② (中国科学院大学 北京 100049)

② (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

高速公路作为一种现代化的运输通道,在当今社会经济中正在发挥着越来越重要的作用,随着高速公路建设的飞速发展,传统的检测方法越来越不能满足需求。探地雷达(Ground Penetrating Radar, GPR)是一种新兴的无损检测(Non-Destructive Testing, NDT)方法,根据分析路面反射回波的时延特性、波形形状、波峰幅度、频谱特性等参数,可以一定程度上获知目标介质层的结构、层数、厚度、性质等参数,进而测量出其它指标,劳动强度小,工作效率高,能够进行大范围的检测,获得路面结构的连续信息,测量结果稳定,受环境影响小,在高速公路检测中得到越来越广泛的应用。

天线是探地雷达系统的重要组成部分,天线的性能直接影响着整个系统的探测能力,决定着探测深度和精度。和频域天线相比,时域天线除满足良好的对地辐射性能外,还要满足时域波形保真度的要求,保真度越高,越有利于后续信号处理,这也要求天线具有较宽的带宽。不同结构的超宽带天线一般具有不同的工作带宽,但在其带宽内均能实现良好的阻抗匹配。目前广泛应用于探地雷达系统的超宽带天线主要有:平面渐变槽天线[1]、螺旋天线[2]、平面印制蝶形天线[3]、电阻加载线天线[4]以及TEM喇叭天线及其变形[5]等。TEM喇叭天线由于具有高增益、超宽带、无色散、馈电结构简单、脉冲失真小等优点,在时域超宽带天线领域得到了广泛的研究。

2 天线组成及设计TEM喇叭天线的辐射臂通常由两块无限长三角板组成,可近似认为是从馈电端的输入阻抗变换到口面端的输出阻抗的阻抗变换器。由于喇叭张面的不连续性,会存在电流反射,这是影响喇叭天线阻抗性能的主要因素之一。文献[6]提出通过分布式加载电阻的方法来减小天线口面与空气阻抗失配产生的反射,文献[7]通过对TEM喇叭天线进行加脊来减小反射系数。但是在天线的实际制作过程中,这些技术是难以实施和加工的,通常难以达到最初的设计效果,更好的办法是通过改变天线的结构来减小反射。

目前最常用的做法是通过优化喇叭天线的渐进阻抗线来减小天线的反射并保持辐射面上的电流行波特性。常见的渐进阻抗线主要有:线型、切比雪夫型、指数型等。线型结构简单,易于加工,但是尺寸较大,且阻抗渐变性不好;切比雪夫型具有较好的方向性,但是设计较为复杂;指数型能够得到较为平滑的渐变阻抗。本文针对高速公路路面层厚和介电特性的检测需求,设计了一种新型的指数型渐变曲线,通过设计合理的渐变辐射面,在辐射面末端引入延展面,引入电阻加载技术等方法来降低天线末端的电流反射,扩展天线的带宽,改善天线的输入特性和辐射特性。

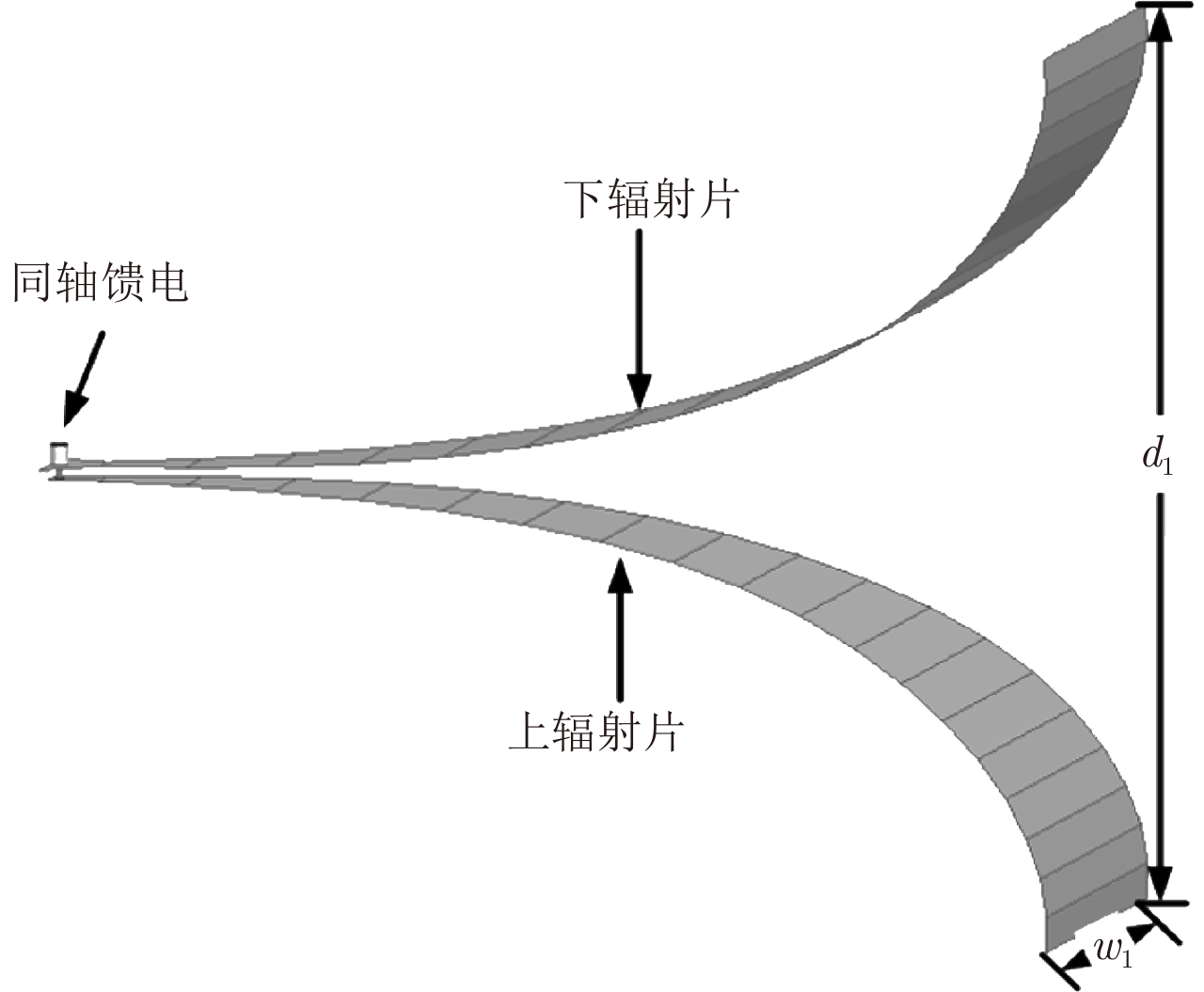

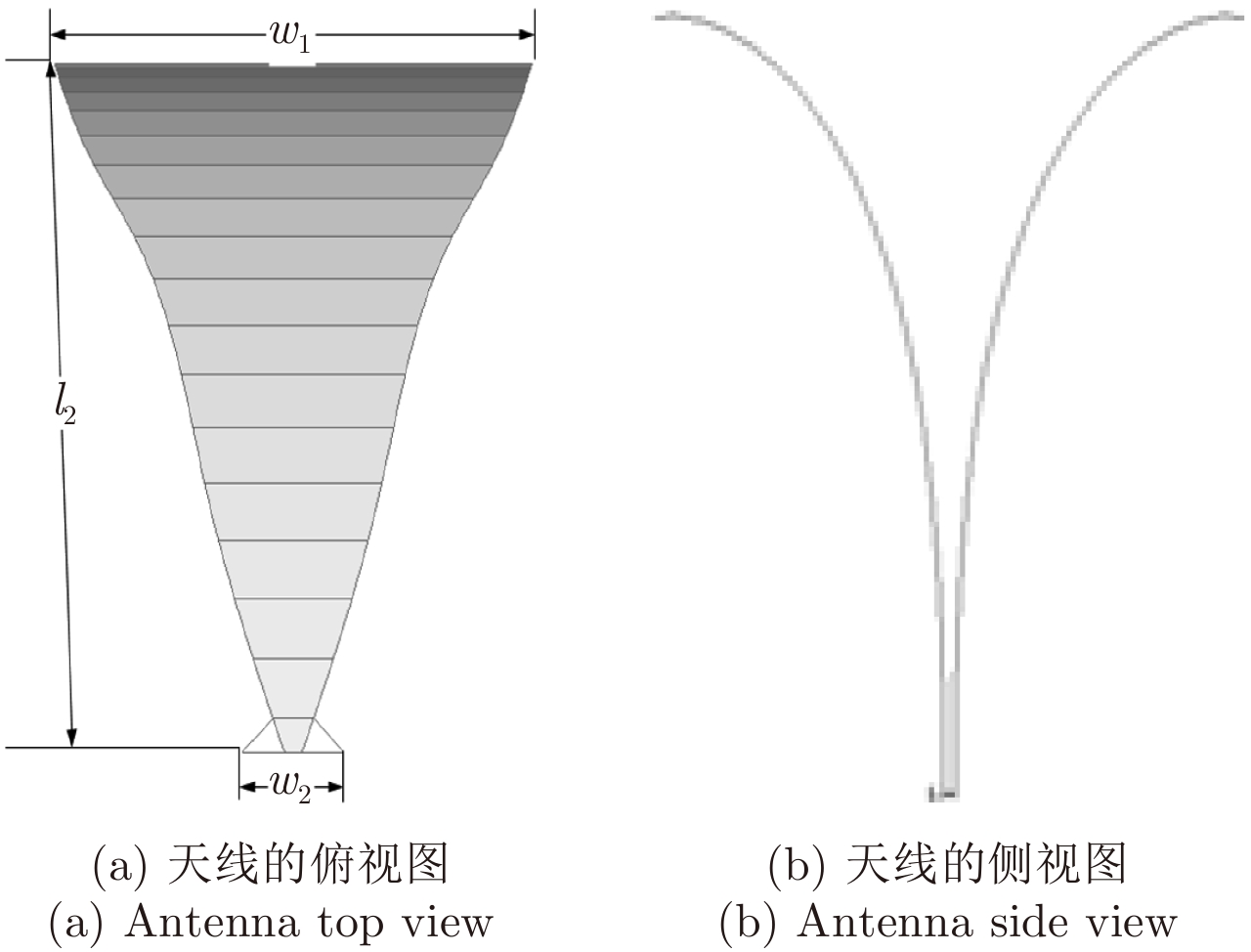

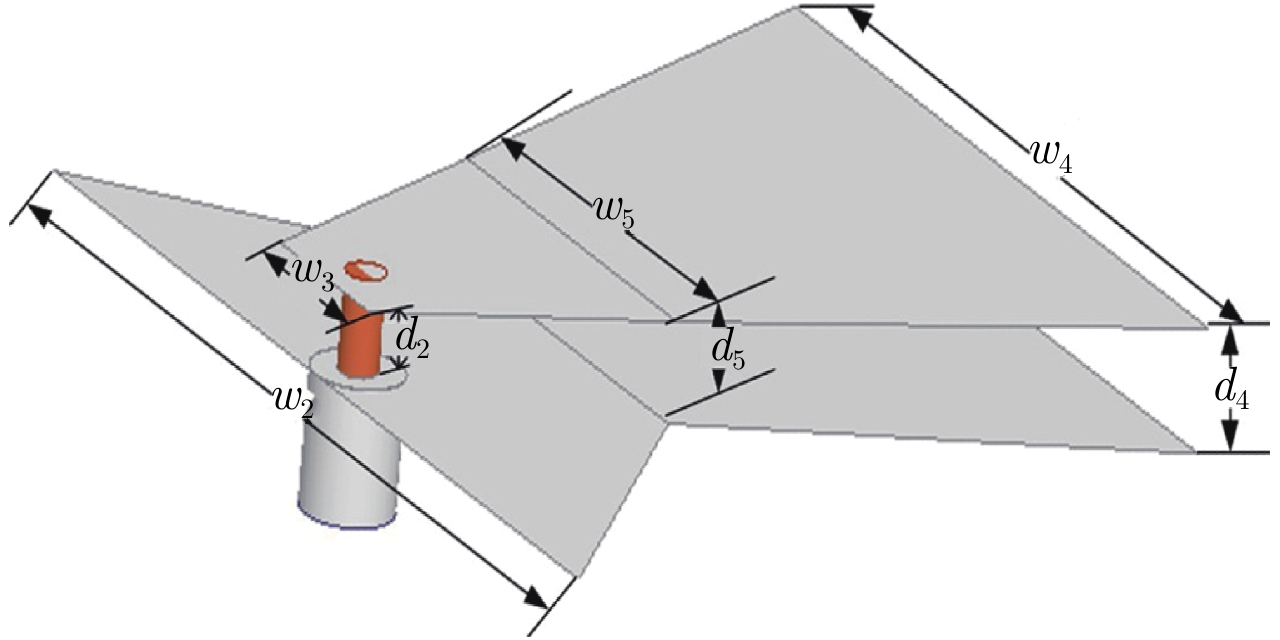

2.1 天线的结构针对目前超宽带TEM喇叭天线设计的不足之处,本文选择了一种新型指数渐变曲线来实现天线馈电端到口面端的阻抗匹配[8]。图1给出了设计的TEM喇叭天线结构,天线由宽度渐变的上下对称的两个辐射片和一个微带转平行平板的馈电巴伦组成,馈电巴伦采用同轴线馈电,同轴线外径和内径之比为2.3,满足TEM模的传输要求。图2(a)给出了喇叭天线的俯视图,形状特殊、宽度渐变的辐射片有助于金属片上电流的均匀分布,提高天线的带宽和功率容量。图2(b)给出了天线的侧视图,天线以指数渐变的形式逐渐展开。图3给出了天线馈电部分的结构,靠近同轴线的曲面尽量与下辐射片平行,类似于微带渐变,下导体板充当接地平面的作用,实现从同轴线到天线的不平衡到平衡的转换。

一般而言,TEM喇叭天线的反射主要由3部分组成:馈电端口处的反射、由阻抗渐变线引起的反射和喇叭口径面的反射。为了减小馈电端口的反射,馈电部分的特性阻抗应与同轴线的特性阻抗相匹配,同轴线的特性阻抗通常认为是50

|

图 1 天线立体图 Fig.1 Cubic structure of antenna |

|

图 2 天线平面结构 Fig.2 Plane structure of antenna |

|

图 3 馈电巴伦 Fig.3 The feed balun |

| ${Z_{{\rm{input}}}} = 120{{π}} \frac{{{h_i}}}{{{w_i}}}$ | (1) |

其中wi为上辐射板的宽度,hi为上辐射板和下辐射板之间的厚度。为了减小由阻抗渐变线引起的反射,需要选择合适的阻抗渐变曲线。在综合考虑天线尺寸和传输效率的基础上,本文采用一种新型的指数渐变形式完成馈电端到口面端波阻抗的平缓过渡,这种新型指数渐变形式比传统指数渐变形式前部更为平缓,后部变化较大,这有利于减小由于阻抗渐变引起的反射。曲线方程如下式(2)所示:

| $\left\{ \begin{array}{l}x = a\sin \left( {{{π}} t} \right) \cdot \sin \left( {\frac{{{{π}} t}}{2}} \right)\\y = b\; {\cos ^2}\left( {\frac{{{{π}} t}}{2}} \right) \cdot {e^{{{c}}t}} - b\end{array} \right.,\;0 \le t \le 1$ | (2) |

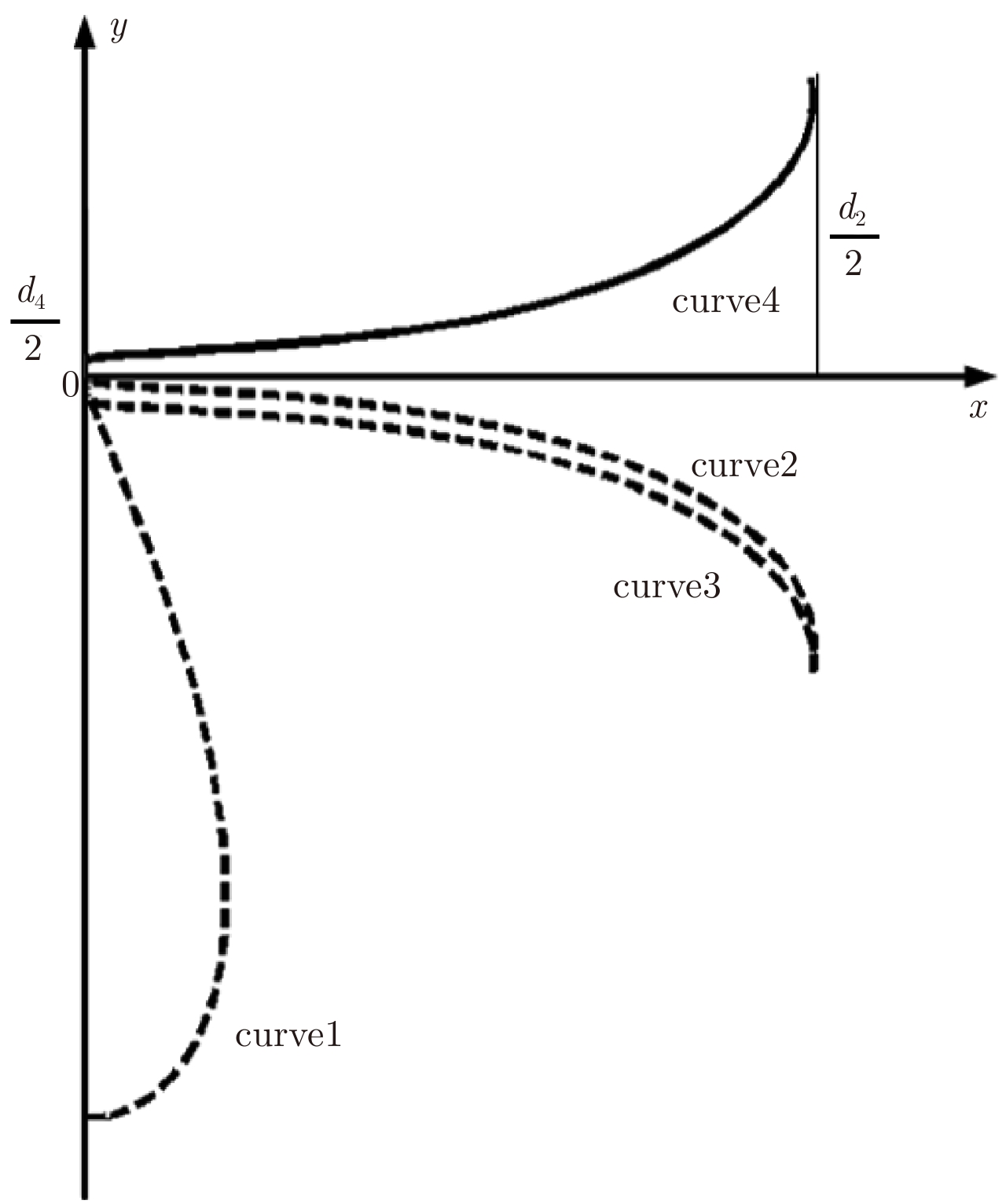

将曲线方程式(2)看做curve1,然后将curve1以原点为中心逆时针旋转一个角度

| $\left\{ \begin{array}{l}x' = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha \\y' = y \cdot \sin \alpha + x \cdot \cos \alpha - \frac{{{d_2}}}{2}\end{array} \right.$ | (3) |

上辐射片和下辐射片具有对称的结构,TEM喇叭天线的变换过程如下图4所示。

|

图 4 新型指数函数 Fig.4 New exponential function |

为了使阻抗渐变曲线更加光滑,同时便于计算和加工,基于阻抗渐变和微带线的思想,用一系列折线来代替连续变化的宽度w,如图2(a)所示。按照式(1)可以近似给出沿传播方向喇叭口面上每一点的阻抗值,对这些参数进行计算、调整和优化,得到天线的具体尺寸参数为:a=46, b=200, c=–0.32,

|

图 5 天线的输入阻抗 Fig.5 Antenna input impedence |

|

图 6 电压驻波比 Fig.6 Voltage standing wave ratio |

|

图 7 增益曲线 Fig.7 Antenna gain |

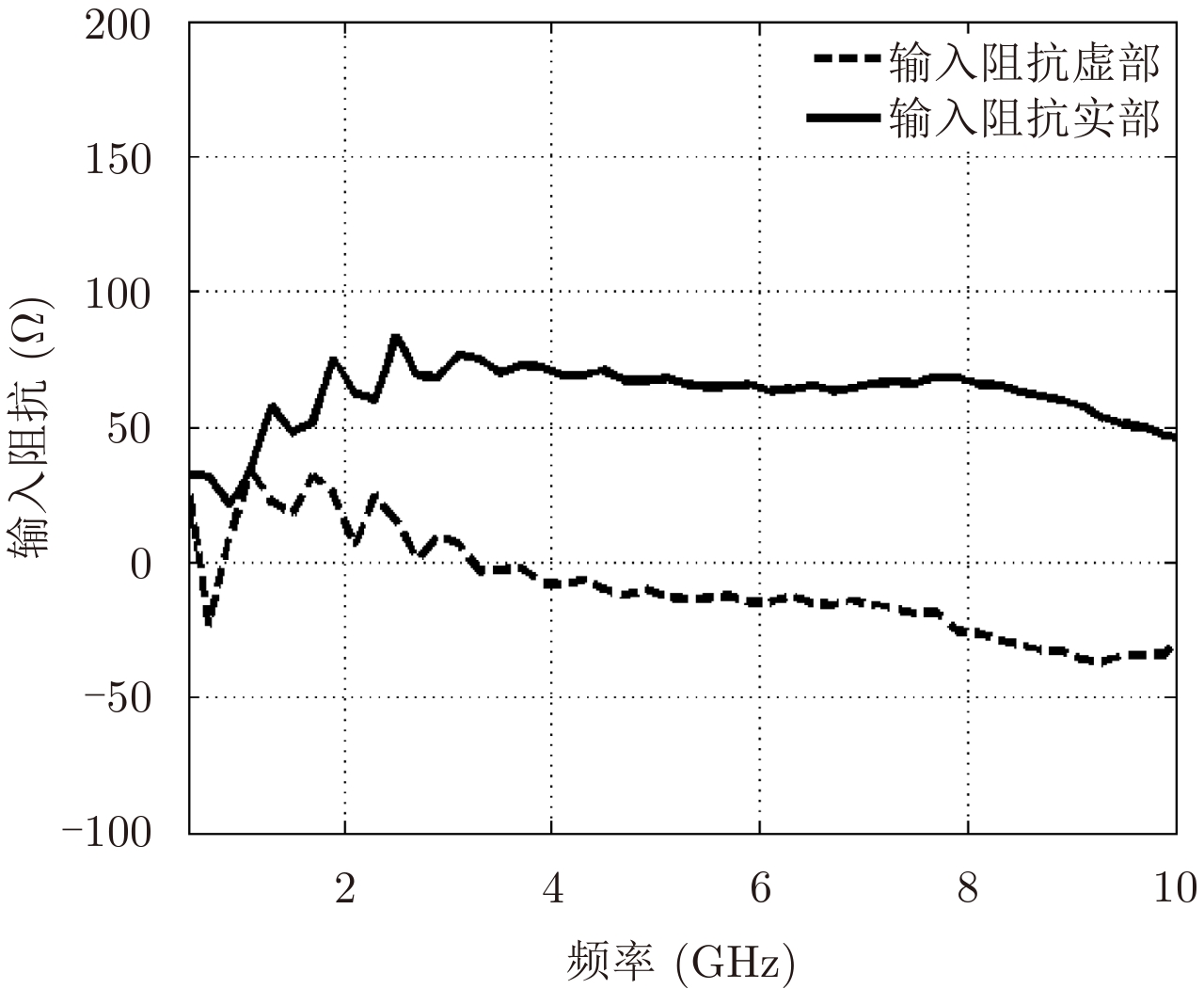

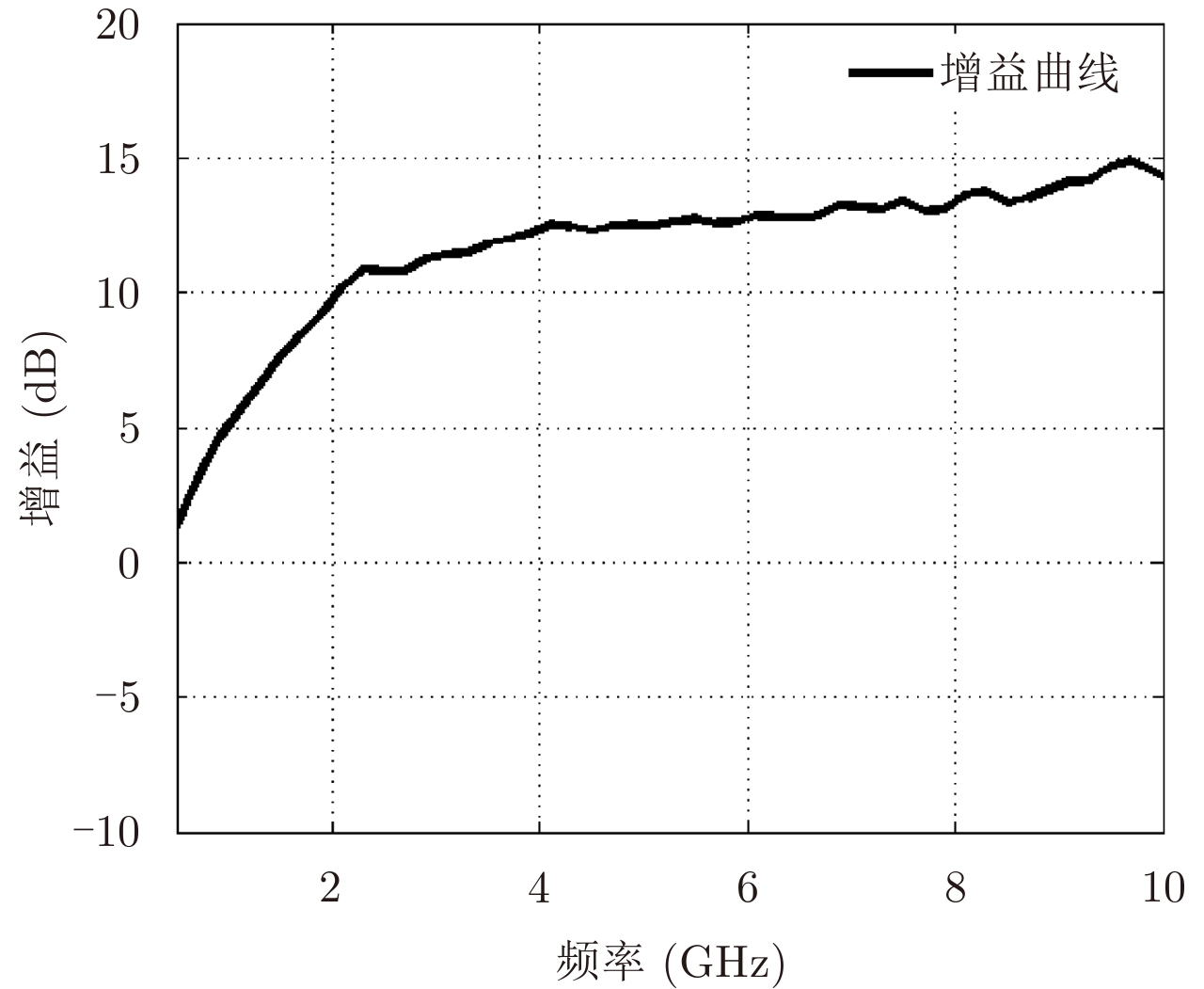

图5给出了天线输入阻抗随频率变化关系的仿真结果。从图中可以看出,喇叭天线的输入阻抗的实部在整个频带内围绕50

在基于有限元(Finite Element Method, FEM)理论的3维电磁仿真软件HFSS中,对设计的天线进行建模、仿真和优化,分析了天线在不同延展面条件下和不同阻值加载电阻条件下的电压比,从而得出最优的仿真结果。

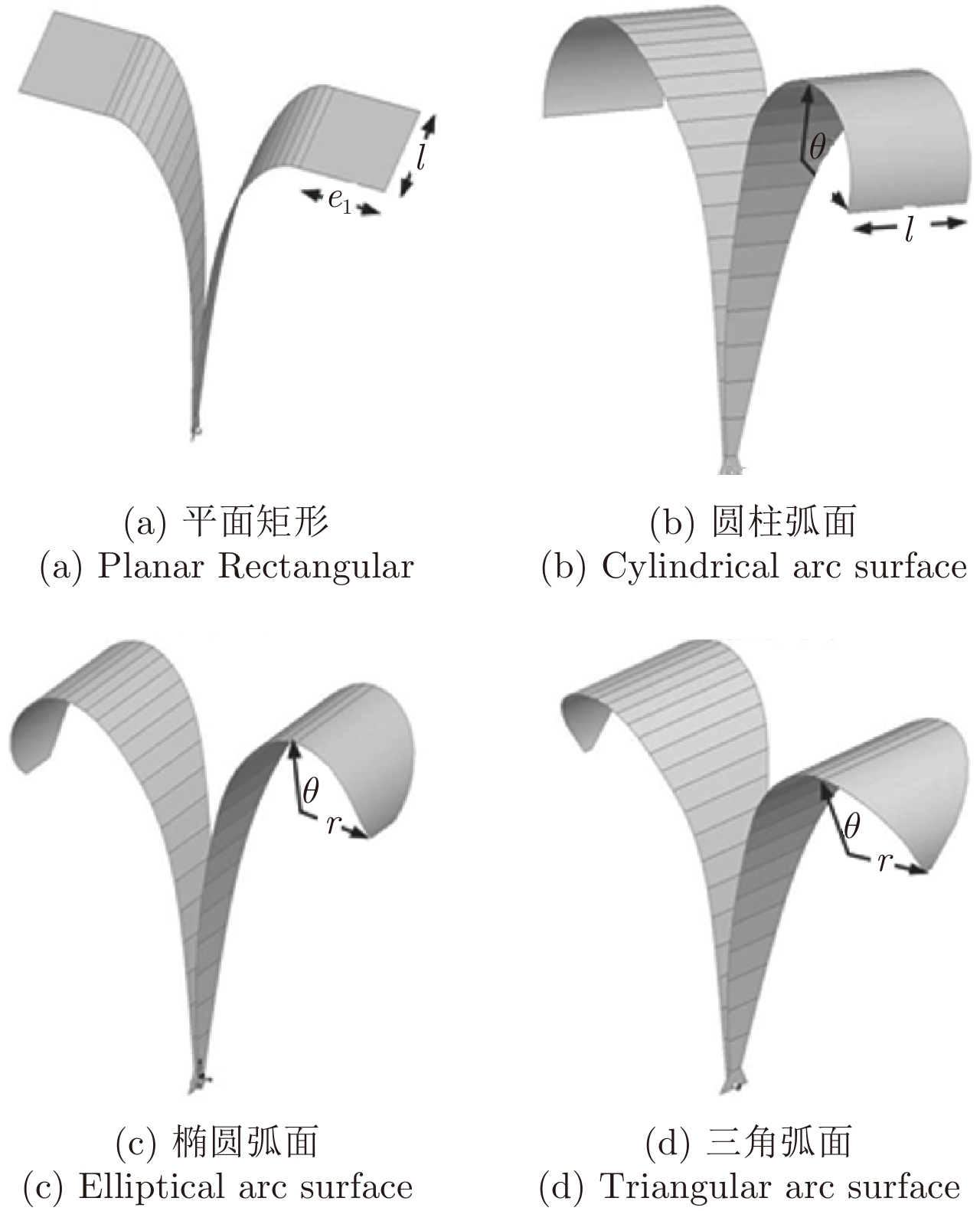

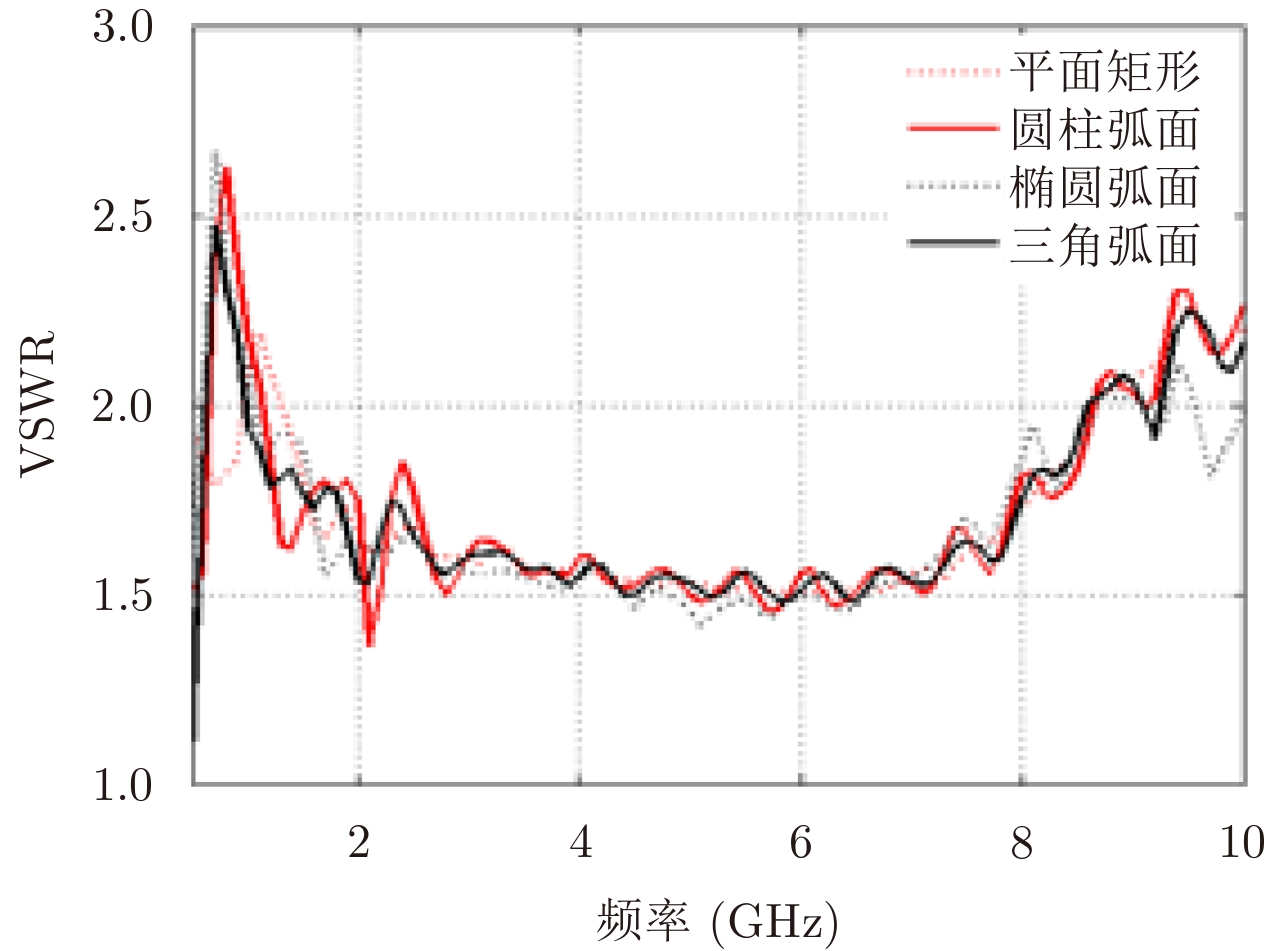

2.2.1 不同形状延展面的优化 对于喇叭口面,我们可以在维持原有结构和曲率不变的前提下在喇叭导体片的末端引入一定形状的延展面,这样可以延长辐射片的电流分布路径,同时通过对延展片的末端进行锐化,从而达到更好地集中天线臂末端残余电流的目的[10]。我们选取以下4种结构:平面矩形、半圆柱弧面、半椭圆弧面、三角弧面。其结构如图8所示,其中,e1为40 mm, l为140 mm, r为40 mm,

|

图 8 加载延展面的天线结构 Fig.8 Structure of antenna with extention |

|

图 9 4种结构电压驻波比 Fig.9 VSWR of four kinds of structure |

图9为这4种结构的阻抗特性曲线,从图中不难看出,矩形平面延展面的带宽为1.4–8.6 GHz,圆柱弧面延展面的带宽为1.2–8.5 GHz,椭圆弧面延展面的带宽为1.2–8.5 GHz,三角弧面延展面的带宽为1.1–8.5 GHz,不难看出,不同形状的延展面影响的主要是天线的低频端,对高频端影响较小,通过在天线末端加载合适的延展面能够有效地扩宽天线的带宽,同时电压驻波比的改善明显。改进后的天线在高度和长度上都略有增加。

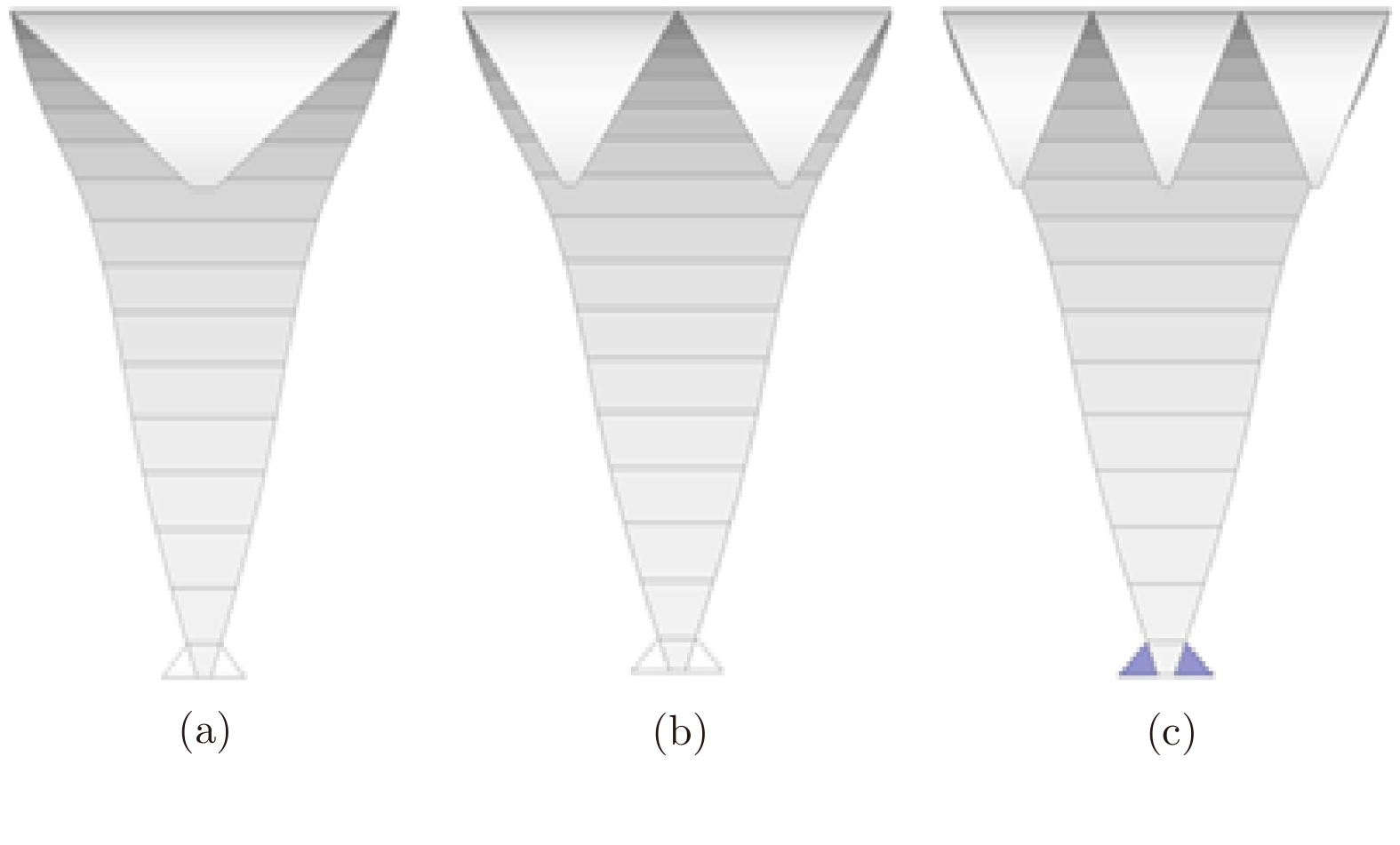

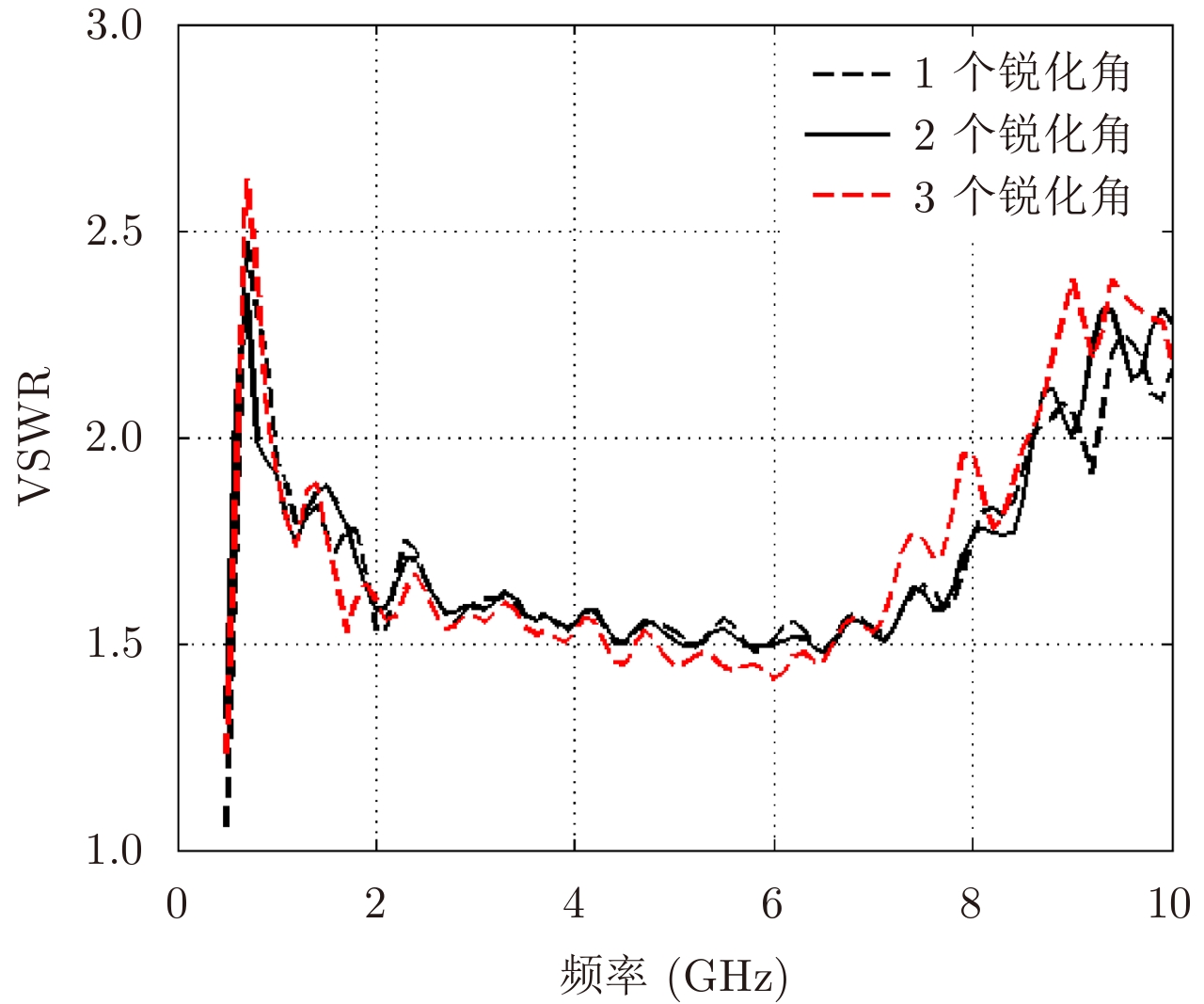

2.2.2 不同数目锐化角的优化 根据不同形状延展面的优化结果可以看出,在天线末端加载三角弧面的低频特性最好。为进一步优化天线端口特性,可以通过改变锐化角的数目从而改善电流的分布。针对三角弧面锐化角的数目进行了仿真,分析天线端口特性的变化。此处分析比较了末端锐化角数目为1–3个时天线的端口电压驻波比,其结构如图10所示,图11给出了天线末端加载不同数目三角形锐化角时对应天线的电压驻波比,从图中可以看出,当锐化角的数目为2个时,天线低频特性最好,最低频率可达到0.9 GHz,当锐化角的数目为3个时,中心频率处反射系数最低,最低频率可达到1.0 GHz,但是高频特性较差。改变锐化角的个数能够在一定程度上改善天线的带宽和电压驻波比,综合考虑天线的性能和加工,选取最佳锐化角的数目为2个。

|

图 10 不同数目锐化角结构 Fig.10 Structure of antenna with different sharping edges |

|

图 11 3种锐化角结构电压驻波比 Fig.11 VSWR of structure of three kinds of sharpening edge |

2.2.3 加载电阻的优化 合理的阻抗加载能够有效吸收天线表面上电流在末端的多次反射,使天线获得更好的时域特性和更宽的工作带宽[11]。常见的加载方式主要分为末端加载和连续加载。末端加载由于其加载点少、加载位置远离馈电点、辐射脉冲幅度较大等特点,目前得到了广泛的应用。

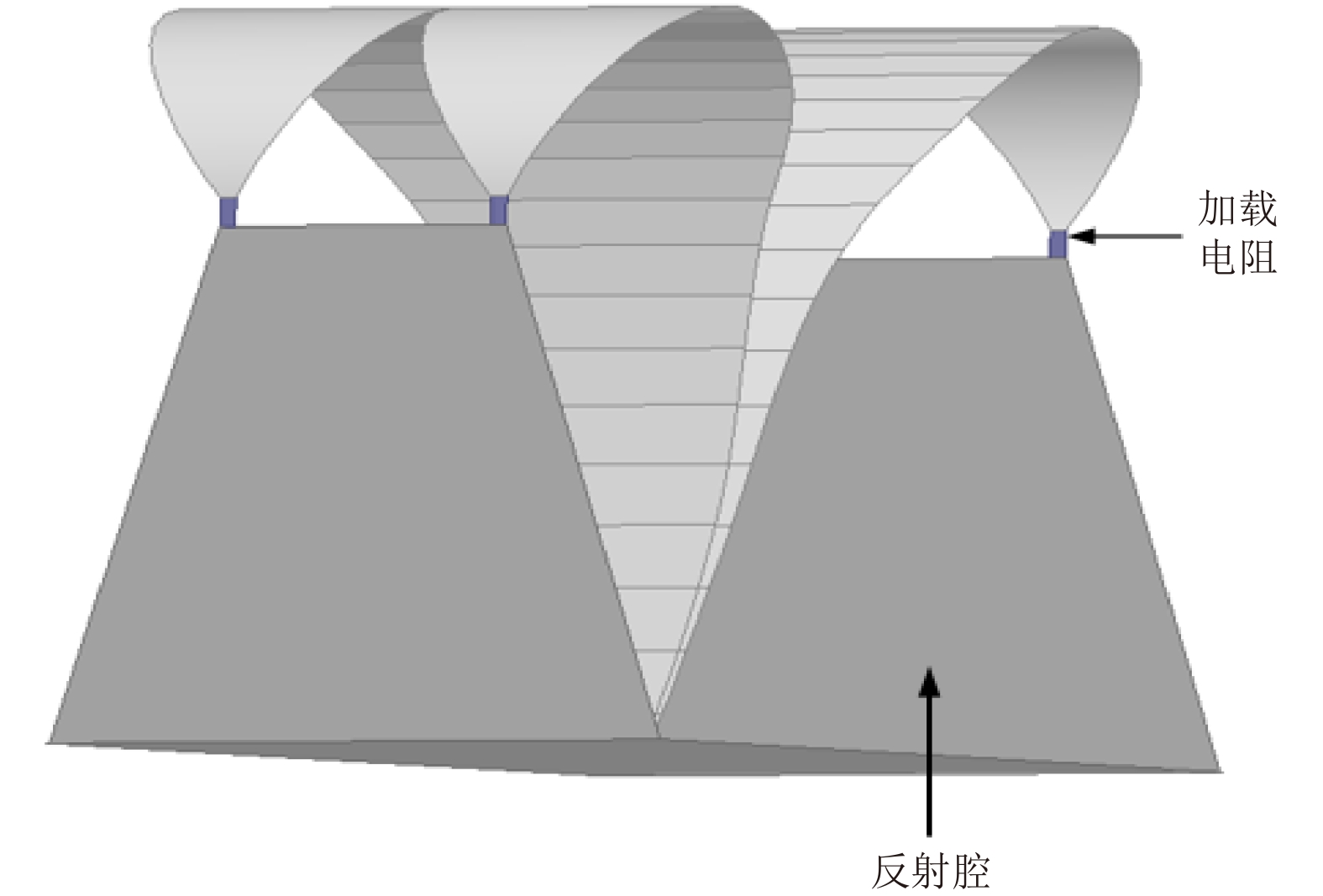

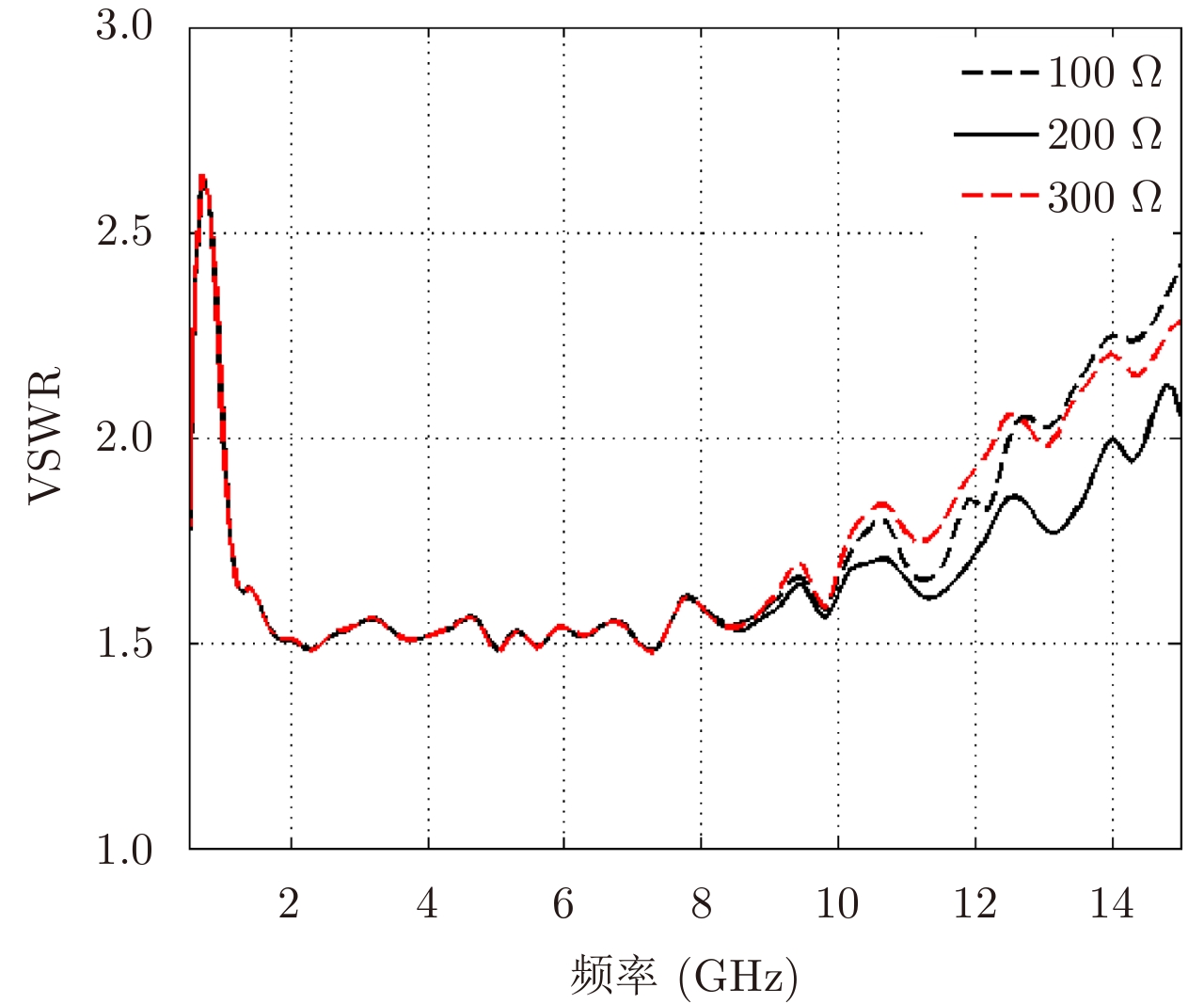

基于阻抗加载的原理,为了有效的减小天线的末端反射,获得更好的阻抗匹配,在延展面末端形成的锐化部位加载电阻[12]。图12为天线末端加载电阻的示意图,利用4个加载电阻将TEM天线末端的4个锐化角和金属屏蔽腔连接起来。图13比较了一定范围内不同数值的加载电阻对天线电压驻波比的影响,从图中可以看出,不同阻值的加载电阻对天线的频率特性影响趋势大致是相同的,选择合适的加载电阻能够改善天线的频率响应特性,尤其是天线的高频响应,高频截止频率从8.6 GHz扩展到12 GHz以上。从图中还可以看出,对于该TEM喇叭天线,在末端加载电阻对低频特性影响不大,这可能是由于通过加载延展面和锐化角的方法已经使天线的低频特性达到最佳效果的缘故,这也进一步说明在末端加载延展面的方法来改善天线的低频特性的有效性。从图12中可以看出,当延展面末端加载电阻的阻值为200

|

图 12 加载电阻和反射腔 Fig.12 Loading-resistance and reflection cavity |

|

图 13 不同阻值下电压驻波特性 Fig.13 VSWR under different resistors |

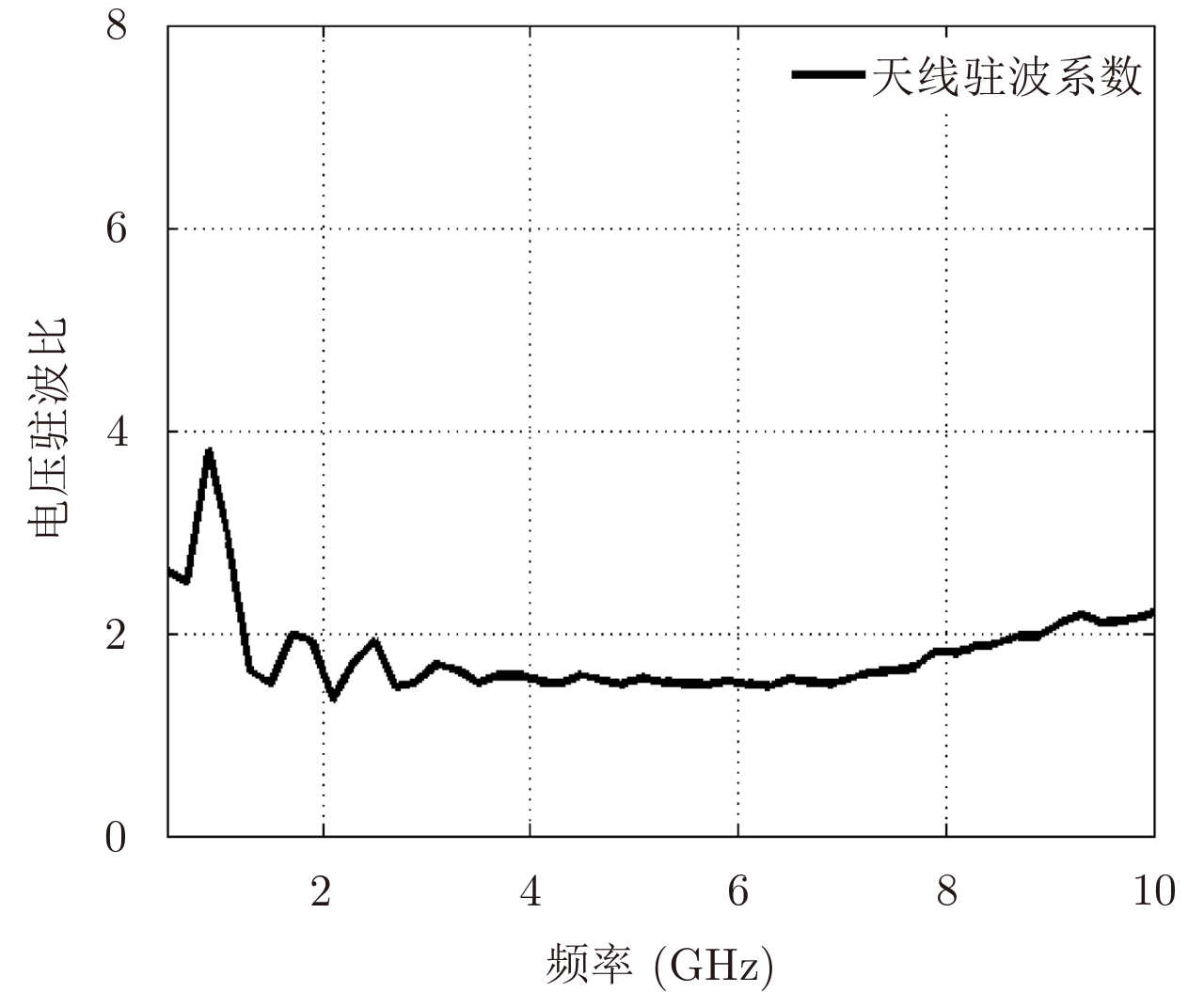

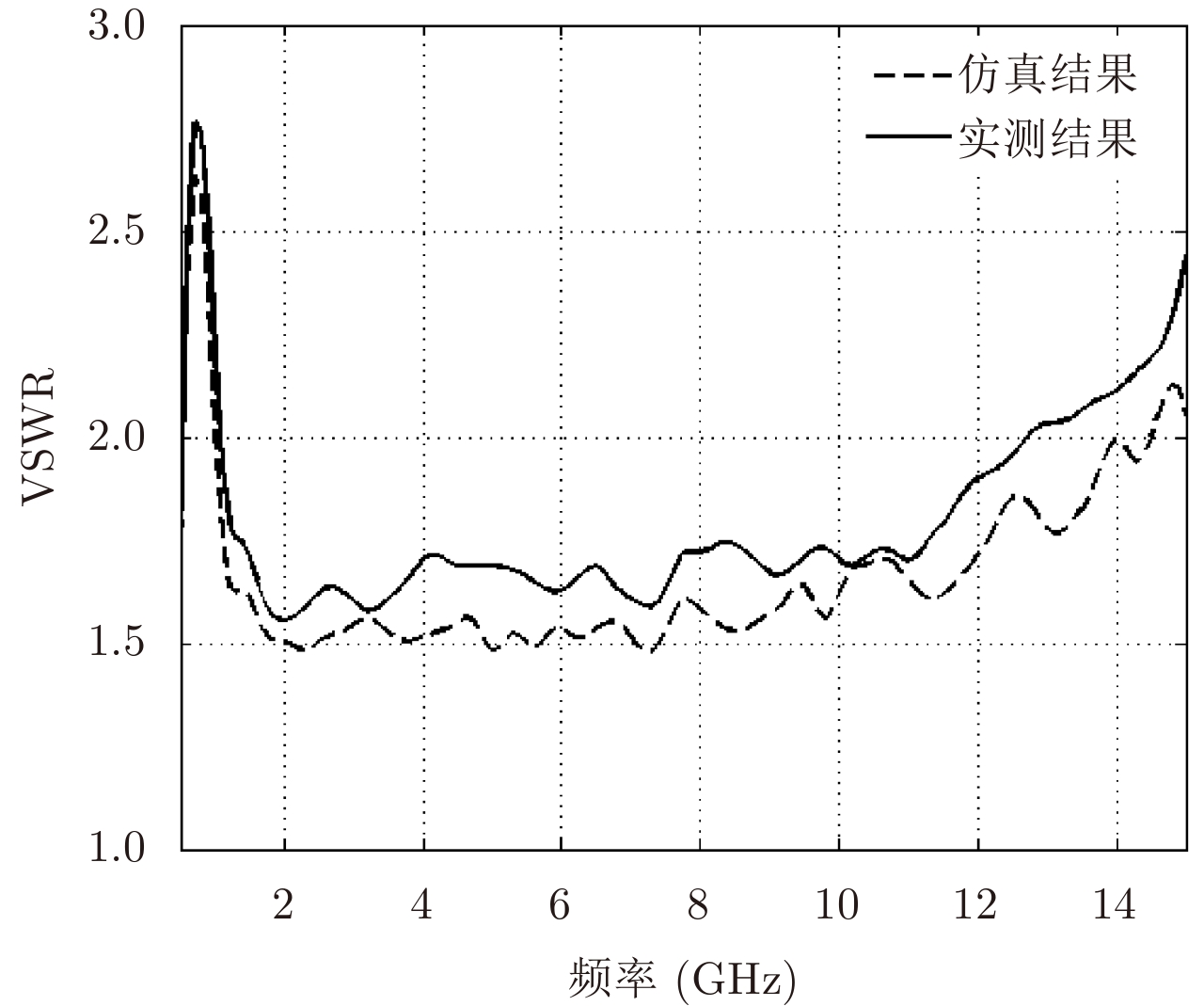

为了验证设计天线的效果和加载方法的有效性,根据仿真模型制作了一副天线。图14为根据此结果最终制作的天线,采用厚度为0.5 mm、刚性适中的铝板作为天线的辐射片材料,采用介电常数略大于1的多孔PVC泡沫进行必要的支撑,保证天线的稳定性和准确性[13]。图15给出了天线电压驻波比的仿真结果和实测结果,从图中可以看出,在整个频带范围内,天线的仿真结果和实测结果大致相同,具有良好的一致性。实测结果表明天线在0.9–12.6 GHz的带宽内电压驻波比小于2,其低频特性比仿真结果较差,这可能是由于手工加工误差引起的。

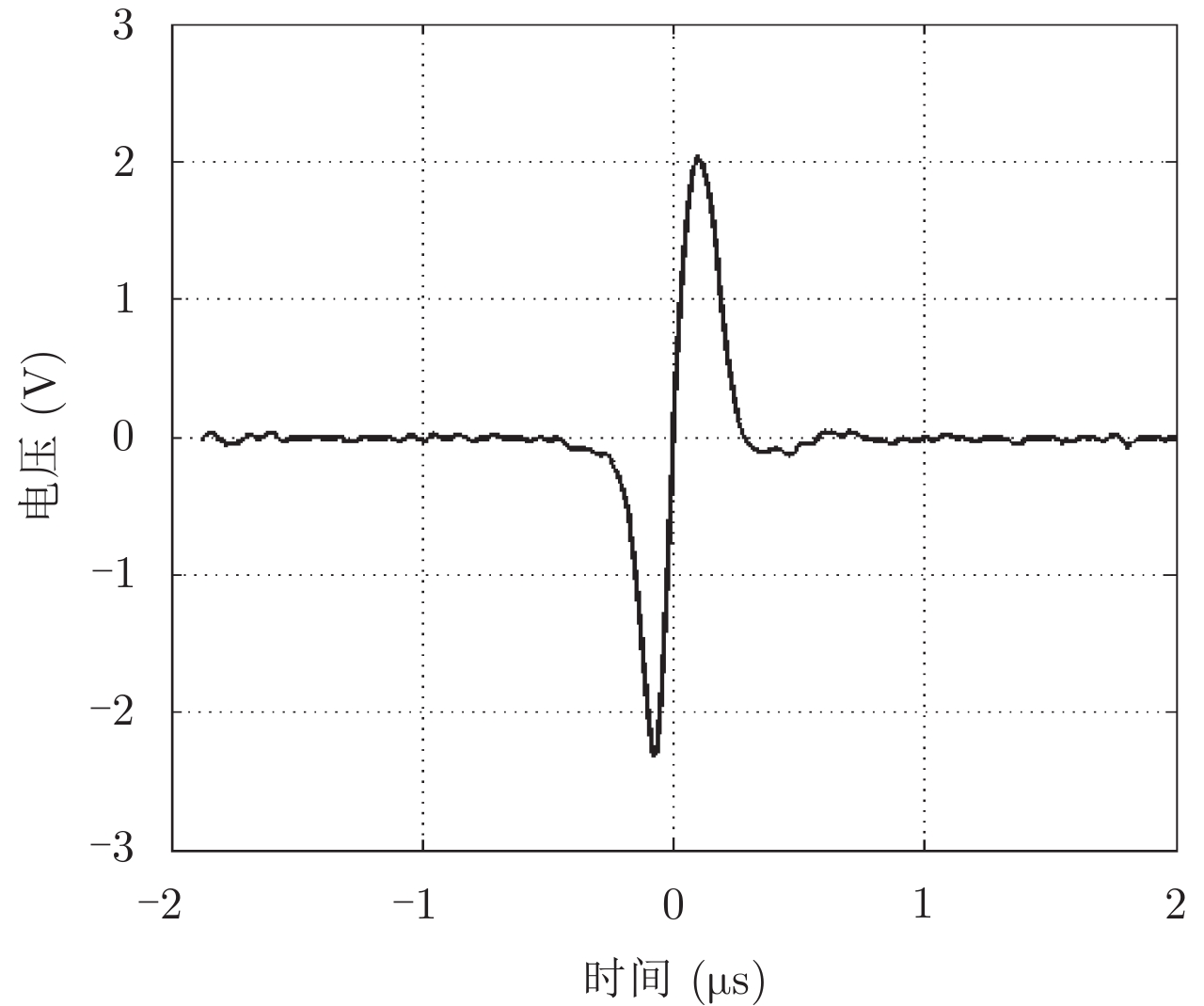

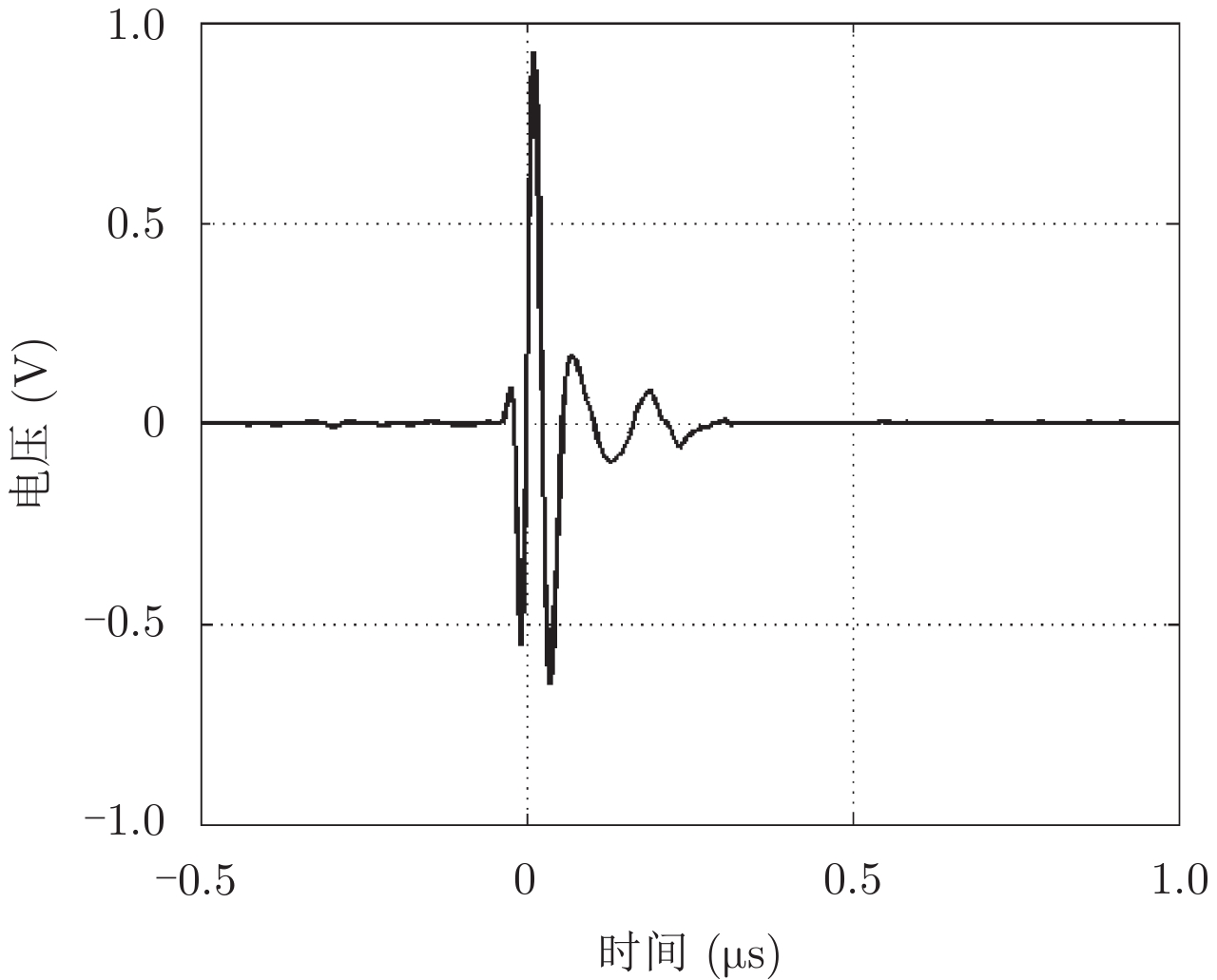

为验证天线的时域特性是否符合要求,采用信号发生器、GEOZONDAS 2 GHz脉冲源、Tektronix示波器和一对收发天线进行TEM喇叭天线时域测量[14]。发射天线通过同轴电缆与脉冲源相连,发射机输出振幅为2 V、中心频率为2 GHz的一阶高斯脉冲,波形如图16所示。接收天线与示波器相连,天线按照探地雷达的实际工作形式并排放置,发射天线与接收天线之间的距离为40 cm。在天线正前方60 cm处放置一块大金属板当作反射目标。图17给出了滤除空耦波和杂波后的接收回波信号,从图中可以看出,接收回波信号具有较小的振铃,能够满足用于高速公路探测探地雷达的系统要求。

|

图 14 天线样机图 Fig.14 Antenna prototype photo |

|

图 15 天线电压驻波比曲线 Fig.15 VSWR curves of optimized and real antenna |

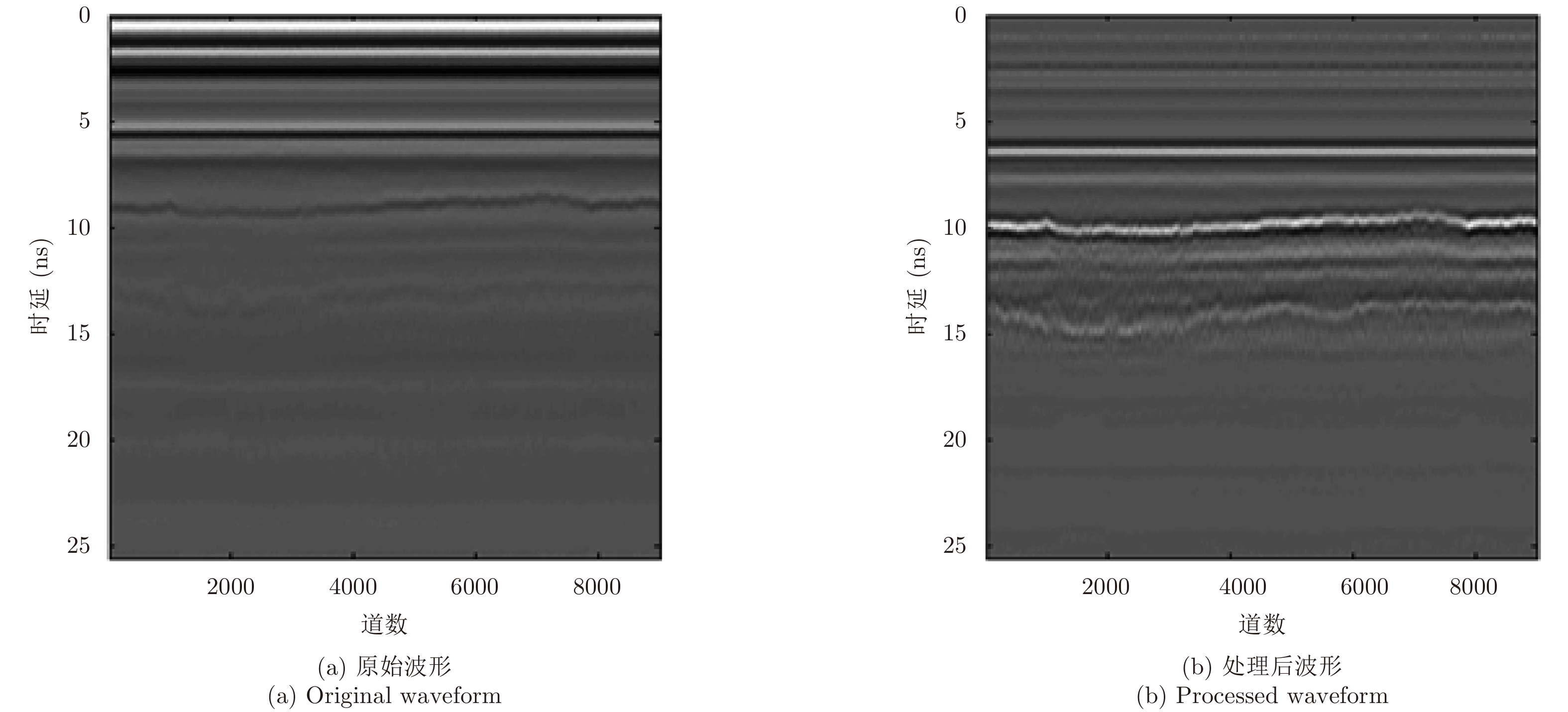

将该天线应用于项目组研制的探地雷达系统,在京新高速公路进行了连续测试,得到接收信号如图18(a)所示,对接收回的信号进行降噪和预处理,得到处理后的结果如图18(b)所示,不难看出,经过处理后,从图18(b)中可以清晰地看出高速公路的结构分层。

|

图 16 输入脉冲波形 Fig.16 Waveform of input pulse |

|

图 17 天线时域波形 Fig.17 Antenna transient waveform |

|

图 18 高速公路应用 Fig.18 Highway application |

本文基于传输线理论和阻抗渐变思想,采用新型的指数渐变结构和加载技术,设计了一款用于高速路探测的超宽带TEM喇叭天线,并分别比较了天线在无延展面、矩形平面延展面,圆柱弧面延展面,椭圆弧面延展面,三角弧面延展面等情况和不同数目延展面下的带宽特性,同时分析了末端加载电阻的影响,并根据最佳仿真结果制作了一副天线。测量结果表明,该TEM喇叭天线在0.9–12.6 GHz带宽内电压驻波比小于2,波形保真性好,能够满足路用探地雷达系统要求。应用于高速公路探地雷达,取得了良好的效果。

| [1] |

邓超, 谢拥军. 平面渐变开槽天线的改进设计[J].

重庆邮电大学学报(自然科学版), 2011, 23(1): 48-52. Deng Chao and Xie Yong-jun. Improved design of the planar tapered slot antennas[J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition), 2011, 23(1): 48-52. DOI:10.3979/j.issn.1673-825X.2011.01.010 (  0) 0)

|

| [2] |

纪奕才, 贺秀莲, 刘其中, 等. 加载螺旋天线的优化设计[J].

西安电子科技大学学报(自然科学版), 2002, 29(6): 721-724, 780. Ji Yi-cai, He Xiu-lian, Liu Qi-zhong, et al.. Optimal design of loaded helical antennas[J]. Journal of Xidian University (Natural Science Edition), 2002, 29(6): 721-724, 780. (  0) 0)

|

| [3] |

Uduwawala D, Norgren M, Fuks P, et al.. A deep parametric study of resistor-loaded bow-tie antennas for ground-penetrating radar applications using FDTD[J].

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2004, 42(4): 732-742. DOI:10.1109/TGRS.2003.819442 ( 0) 0)

|

| [4] |

郭玉春, 史小卫. 高效电阻加载天线理论研究[J].

电波科学学报, 2007, 22(2): 276-280. Guo Yu-chun and Shi Xiao-wei. Theoretical study of high efficiency resistive loading antenna[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2007, 22(2): 276-280. (  0) 0)

|

| [5] |

Li Jing, Zhu X Y, Wang M X, et al.. A new design of TEM horn antennas for pulse radiation[C]. Proceedings of 1997 Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, Hong Kong, China, 1998: 629–631.

( 0) 0)

|

| [6] |

吴秉横, 纪奕才, 方广有. 带反射腔的分布式电阻加载探地雷达天线设计与分析[J].

雷达学报, 2015, 4(5): 538-544. Wu Bing-heng, Ji Yi-cai and Fang Guang-you. Design and analysis of the distributed resistor-loading GPR antenna with reflected cavity[J]. Journal of Radars, 2015, 4(5): 538-544. DOI:10.12000/JR15070 (  0) 0)

|

| [7] |

刘培国, 刘克成, 何建国. 恒束宽双极化加脊喇叭天线设计[J].

微波学报, 1998, 14(3): 233-237. Liu Pei-guo, Liu Ke-cheng and He Jian-guo. Design of constant beamwidth double-polarized ridged horn[J]. Journal of Microwaves, 1998, 14(3): 233-237. (  0) 0)

|

| [8] |

Shao Jin-jin, Fang Guang-you, Fan Jing-jing, et al.. TEM horn antenna loaded with absorbing material for GPR applications[J].

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2014, 13(5): 523-527. ( 0) 0)

|

| [9] |

Bauer M and Bernard D. Conformal transformations and the SLE partition function martingale[J].

Annales Henri Poincaré, 2004, 5(2): 289-326. DOI:10.1007/s00023-004-0170-z ( 0) 0)

|

| [10] |

王友成, 邵金进, 纪奕才, 等. 末端开槽超宽带天线的研究[J].

电波科学学报, 2015, 30(3): 510-516. Wang You-cheng, Shao Jin-jin, Ji Yi-cai, et al.. Analysis on multi-slot tuned ultra-wideband antenna[J]. Chinese Journal of Radio Science, 2015, 30(3): 510-516. DOI:10.13443/j.cjors.2014060301 (  0) 0)

|

| [11] |

Wu Bing-heng, Ji Yi-cai and Fang Guang-you. Analysis of GPR UWB half-ellipse antennas with different heights of backed cavity above ground[J].

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2010, 9: 130-133. ( 0) 0)

|

| [12] |

Taylor J D. Ultra-Wideband Radar Technology[M]. Boca Raton: CRC Press, 2000.

( 0) 0)

|

| [13] |

夏正欢, 张群英, 叶盛波, 等. 一种便携式伪随机编码超宽带人体感知雷达设计[J].

雷达学报, 2015, 4(5): 527-537. Xia Zheng-huan, Zhang Qun-ying, Ye Sheng-bo, et al.. Design of a handheld pseudo random coded UWB radar for human sensing[J]. Journal of Radars, 2015, 4(5): 527-537. DOI:10.12000/JR15027 (  0) 0)

|

| [14] |

梁福来, 李钊, 安强, 等. 脉冲式超宽带生命探测雷达时间抖动抑制[J].

雷达学报, 2015, 4(4): 439-444. Liang Fu-lai, Li Zhao, An Qiang, et al.. Suppression of time-domain jitter of impulse radio ultra-wide band radar[J]. Journal of Radars, 2015, 4(4): 439-444. DOI:10.12000/JR14115 (  0) 0)

|